Recensione: Death Magnetic

You rise.

You fall.

You’re down, then you rise again.

What don’t kill ya make ya more strong.

12 settembre 2008, The Day That Never Comes. O, secondo l’opinione diffusa, The End of the Line: l’ultima chiamata, l’orlo del baratro a pochi passi. Death Magnetic nasce sotto una cattiva stella. Il bruciante fallimento dei predecessori, che hanno scaraventato la band nell’occhio del ciclone, è un fardello insopportabile; nemmeno l’eco delle grandi esibizioni dal vivo ha lenito quello scetticismo che, cronicamente, si riaffaccia a ogni mossa del gruppo. Gli amati / odiati Metallica, non senza un velato sarcasmo, celebrano il proprio funerale artistico abbozzando la sagoma di una bara. Morti e sepolti? La sentenza è tra le righe: breaking your teeth on the hard life comin’ / show your scars / breaking your life, broken, beat and scarred / but we die hard. I quattro cavalieri arrugginiti, lucidate le armature, vendono cara la pelle. Death Magnetic è l’ancora di salvezza, l’album del rilancio definitivo: Reload, I Disappear, gli eccessi di St. Anger sono lontanissimi. Suicide and Redemption.

La novità è Rick Rubin. Un produttore (il Re Mida Bob Rock) li aveva traviati, un altro li riporta sulla strada maestra. Non è un ritorno in pianta stabile alla furia degli esordi, piuttosto un viaggio a ritroso che fotografa da varie angolazioni la carriera ventennale del gruppo: la prepotenza di Master of Puppets, il gusto delle trame complesse che fu di …And Justice For All, melodie avvincenti, reminescenze hard… Death Magnetic è tutto questo e molto di più. Recuperato lo slancio primigenio, i Metallica forgiano un’opera moderna nonostante i copiosi riferimenti al passato; la regia di Rubin fa la differenza, ottenendo quel sound potente ma essenziale che St. Anger aveva inseguito vanamente. I volumi sono esorbitanti e valorizzano un processo compositivo che, pur compiacendosi di brani articolati, ripone nell’impatto frontale la sua arma vincente.

Like a release from a prison

That I didn’t know I was in.

Like a fight to live the past I prayed

To leave from way back then.

Like a general without a mission

Until the war will start again…

Start again.

Sette minuti più tardi i fantasmi del recente passato sono polvere nel vento, spazzati via dal fragore degli strumenti. That Was Just Your Life rompe gli indugi con un riff che fa il verso a Blackened, inaugurando una serie di auto-citazioni disseminate tra i solchi del platter. Death Magnetic non è il saggio auto-referenziale di una band in crisi d’identità, ma la riscossa del trademark dopo un lungo esilio. La band – recita l’opener – non è più vittima di sé stessa. James Hetfield sfodera la grinta di un debuttante, confermandosi leader insostituibile di una formazione cementata da anni di esperienza comune. Rigenerato al microfono, penna ispirata e pungente, killer armato di una ESP: il migliore. I raid chitarristici di All Nightmare Long, classico annunciato del repertorio, ne esaltano la prestanza ritmica; The Judas Kiss, magistrale nel refrain, dimostra che l’ispirazione dei giorni migliori non è perduta. Il sodalizio con Rubin risulta in un muro di suono granitico, costruito sul rifferama torrenziale della coppia d’asce; la produzione è il valore aggiunto negli episodi più incisivi, come The End of the Line.

Crushing metal, ripping skin.

Tossing body, mannequin.

Spilling blood, bleeding gas.

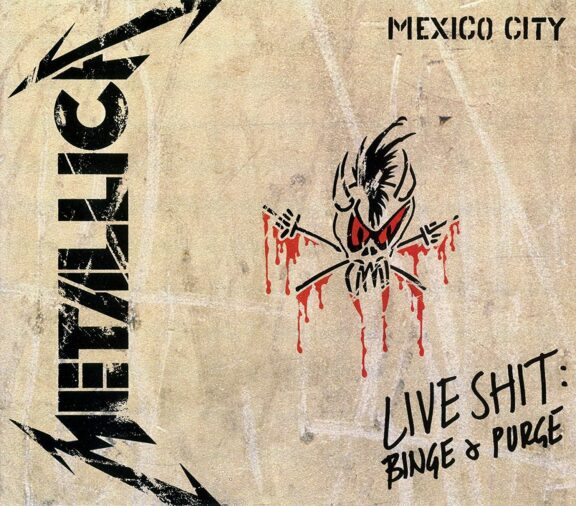

Diciassette anni di latitanza non hanno intaccato il fascino del logo originale, che si riappropria di una copertina dopo le metamorfosi degli ultimi tempi. Non è una coincidenza: My Apocalypse certifica in maniera inequivocabile la riscoperta del thrash metal, il gigante dormiente; è un bombardamento in piena regola, che rievoca i primordi del gruppo per velocità e potenza esecutiva. Il segreto di Death Magnetic è un songwriting di qualità, vario quanto basta per soddisfare più palati ma senza freni inibitori. Cyanide (una delle rare incursioni di Rob Trujillo) e Broken, Beat & Scarred non sfigurerebbero nella seconda parte di Metallica (1991), meno votata all’airplay. L’asse Ulrich – Trujillo è la spina dorsale delle composizioni, plastica e dura come la pietra; entrambi si limitano a martellare i timpani con grazia pachidermica, condividendo un approccio che fa piazza pulita di inutili orpelli. Kirk Hammett è il protagonista di The Day That Never Comes, power-ballad d’ordinanza che ricorda Fade to Black e, nelle melodie, la struggente To Live Is To Die. Un’assonanza che ricorrerà, più avanti, nello splendido affresco di Suicide & Redemption: un tributo alla magniloquenza delle grandi strumentali, con una sezione centrale da brividi.

The Unforgiven III, superato il fascino esotico del titolo, è probabilmente l’anello debole della catena; un brano in cui tutto procede come da copione, dagli archi al bridge modello Load, senza che si avverta la scintilla del genio. Calo peraltro fisiologico e pronosticabile, se rapportato a un contesto di grande levatura. L’unico peccato imputabile ai Metallica è l’ansia da prestazione che porta, in alcuni frangenti, a insistere su partiture ridondanti, come avviene nel finale di The Day That Never Comes; un vizio di forma che penalizza una tracklist altrimenti equilibrata, nonostante l’elevato minutaggio.

Alzi la mano chi, al netto delle recenti scottature, avrebbe immaginato un riscatto di queste proporzioni. Death Magnetic è, senza timore di smentite, il disco migliore che i Metallica potessero incidere: scarno, crudo, diretto come il layout che adombra le pagine del booklet. Un prodotto genuino, intriso di sudore, che sprizza rinnovata passione per la causa. Un album che, finalmente, è degno del monicker che porta.

Federico Mahmoud

Discutine sul forum nel topic relativo

Tracklist:

01 That Was Just Your Life

02 The End Of The Line

03 Broken, Beat & Scarred

04 The Day That Never Comes

05 All Nightmare Long

06 Cyanide

07 The Unforgiven III

08 The Judas Kiss

09 Suicide & Redemption

10 My Apocalypse

![…And Justice For All [Remastered – Deluxe Edition]](/data/thumbs/3/0/4/3/14c2b73ba202b8b42da2b71b68eb15585.jpg)

![Beyond Magnetic [EP]](https://www.truemetal.it/wp-content/uploads/2014/09/61c243Jj6lL._AC_SL1425_-576x576.jpg)