Recensione: Distance Over Time

Gli attuali Dream Theater hanno puntato (almeno dal 2015 con il self-titled) su di un percorso di sfrondamento e semplificazione del proprio sound, che coincide con un ritorno alle origini, abbandonando anche gli ultimi tentativi di sperimentazione (adocchiamenti djent metal inclusi). Ciò detto, Distance Over Time è un album composto e concepito volutamente all’insegna di un sano spirito di squadra, per di più in un lasso di tempo concentrato per ottenere un risultato di maggiore immediatezza e sprezzatura. Petrucci ha avuto un ruolo di supervisione all’interno degli Yonderbarn studios e, nel bene e nel male, tutto (o quasi) fa capo a lui in casa DT dall’uscita di Portnoy in avanti.

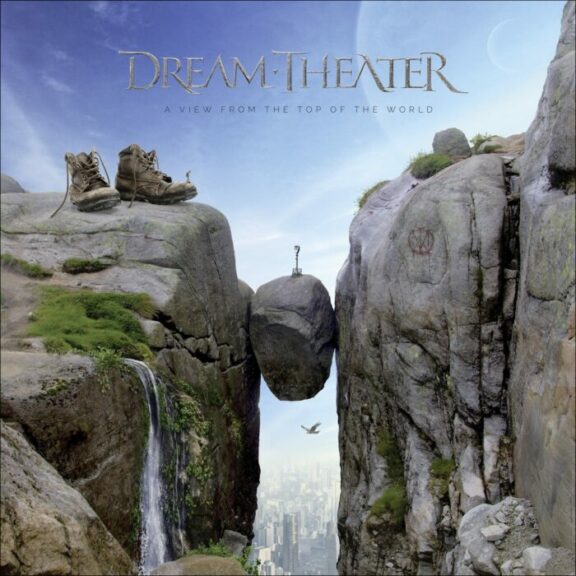

Questa combinazione di cameratismo e ritorno alle origini ha fatto sì che il primo platter della band per InsideOut Music sia l’unico disco privo di canzoni sopra i dieci minuti dai tempi di When Day and Dream Unite (se escludiamo il recente The Astonishing). Abbandonando i barocchismi e il variegato ventaglio sonoro dell’ultimo doppio concept album, il quintetto newyorchese ha puntato, invece, sul rilancio della propria essenza fondativa, cosa evidente anche nell’artwork, dove si accostano a mo’ di callida iunctura un teschio (con inciso il numero 137) e un arto bionico. Proprio la copertina merita qualche altra parola di commento. È sicuramente spiazzante (e nel booklet ritroviamo teschi e scheletri), per la prima volta compare un simbolo ferale in un prodotto targato DT (vale il b/n di Train of Thought?), inserito, però, nella cornice di un surrealismo caro alla musica progressiva che ne attenua la carica provocatoria. Niente di scandaloso, insomma, anche perché – più che rimandi a serie tv come Westworld – si può cogliere un vago riferimento al celebre soliloquio dell’Amleto shakespeariano (opera che tra l’altro ha dato l’ispirazione ai testi di “Pull Me Under”). Passato e futuro, semplicità e complessità: in queste diadi proposte nell’artwork sta, dunque, la chiave interpretativa del platter che farà felici un certo tipo di fan (quelli di larghe vedute), meno i sostenitori del marchio Dream Theater come sinonimo di grandiosità autoindulgente e partiture chilometriche.

Avendo già metabolizzato i tre singoli usciti tra dicembre e inizio febbraio, e dopo diversi ascolti dei brani restanti, possiamo tentare un rapido track-by-track. Il singolo apripista checché se ne dica è un buon pezzo heavy, con Petrucci che si diverte a proporre ritmiche quadrate e potenti. I testi di “Untethered Angel” si soffermano non a caso sull’invito prepotente alla liberazione dalle catene della paura. Il duello tra il guitar hero e Jordan Rudess nella seconda parte del brano non è niente male, idem le sovraincisioni di chitarra e le linee di basso in risalto nel mixaggio. Quello che non funziona è il trattamento delle linee vocali: purtroppo LaBrie su questo disco non brilla affatto per incisività e si sente la mancanza di Portnoy nel gestire il range vocale del cantante canadese (come nel Make of di Systematic Chaos). Troppo invasiva, di conseguenza, la presenza di filtri vocali che tentano di “limitare i danni” e anche il lato più caldo della sua ugola non emerge in un album così diretto. Questo il principale limite del full-length, che si riproporrà in modo costante. Avvio oscuro e groovy per “Paralyzed”, traccia delle meno riuscite in tracklist: non manca di potenza, ci sono i delay cari a Petrucci, ma il ritornello è anodino e poco memorabile (ma non siamo sui livelli di “You Not Me” e “A Rite Of Passage”). Ci pensano i sette minuti di “Fall Into the Light” (scritti a quattro mani dal duo Petrucci-Myung) a risollevare in parte le sorti del disco. I primi sessanta secondi sono da manuale heavy metal e Mangini al rullante è implacabile: vengono in mente certe sonorità del già citato When Day and Dream Unite (nella fattispecie “Afterlife” e “A Fortune in Lies”). Da menzionare lo stacco centrale semiacustico con un tributo ai Metallica che furono, seguito dal risorgere sontuoso del brano. Rudess non fa mancare un assolo d’hammond e il pezzo infine si conclude circolarmente. Purtroppo LaBrie risulta ancora sotto tono. “Barstool Warrior” ha un intro cinematico vicino alle parti più coinvolgenti di A Dramatic Turn of Events: ascoltandolo ci sembra di prendere il volo verso una direzione ignota. Questo l’intento della band, che nelle liriche propone una tranche de vie nella quotidianità di un’anonima città americana. Non male i controtempi di Mangini, LaBrie sembra riprendersi, le note di pianoforte sono sempre sinonimo di raffinatezza e, se ci mettiamo un assolo ispirato di Petrucci, la composizione merita un voto più che discreto.

Con “Room 137” per la prima volta Mangini contribuisce alla stesura dei testi di un brano in casa DT. L’avvio ha un incedere prepotente e smagato (se ci fosse stato un Russell Allen al microfono!), per poi aprirsi a sonorità lisergiche e concedere a Petrucci un momento di sollazzo solistico. L’uso degli octoban risulta non troppo incisivo (Portnoy ha ben altra potenza) e il pezzo complessivamente non regge la prova dell’ascolto ripetuto. In definitiva alcune luci ma anche più di un’ombra. Per quanto riguarda i testi apprendiamo dalle parole di Rudess che Mangini si è ispirato alla teoria dei quanti. Altro brano dal titolo criptico, “S2N” vede coraggiosamente Myung (coautore dei testi) dare avvio alle danze con un arzigogolato giro di basso (più tecnico di quello di “Panic Attack” per intenderci), cui segue una sezione debitrice del dettato dei Tool. La canzone non manca di energia e momenti progressive, inclusa una coda vicina a quella di “The Dark Eternal Night”, con Rudess a sbizzarrirsi alla tastiera e Petrucci intento a macinare ritmiche ruffianissime. Nihil sub sole novum, però resta musica con una sua attrattiva. E arriviamo a una delle composizioni più attese. “At Wit’s End” è la prima song per lunghezza in scaletta (quasi dieci minuti di durata) e tratta il delicato tema dello stress post-traumatico vissuto da donne vittime di abusi. LaBrie sceglie una tematica impegnativa, vestendo nuovamente i panni di portavoce femminile (come già in “Goodnight kiss” e in alcuni brani di “The Astonishing”). Il brano inizia al cardiopalmo e cresce d’intensità fino a una sincopata parte solistica Rudess-Petrucci, poi a metà rallenta di colpo. La parte conclusiva è tra gli highlight del platter, con un Petrucci ispirato (su un ritmo dai bpm non proibitivi) e LaBrie a ripetere in fade out «Don’t leave me now…». Un pezzo che ascolteremo volentieri on stage. Il singer canadese è autore anche dei testi dell’unica ballad dell’album, “Out of Reach”, che prosegue la serie di pezzi lenti e mid-tempo all’interno della discografia dei DT (chi se l’è perso, recuperi il CD 2 della compilation Greatest Hit… and 21 Other Pretty Cool Songs). Niente da segnalare, brano discreto, ma le linee vocali a tratti risultano velleitarie. Viene spontaneo domandarsi perché il buon James abbia voluto osare tanto considerati i limiti del suo attuale range vocale.

Per fortuna è la volta di “Pale Blue Dot”, senza dubbio una delle tracce più incisive. Il tempo dispari iniziale (in 5/4) dà il La a una composizione maestosa ed epica che vuole tributare un omaggio alla mente geniale di Carl Sagan (astronomo e scrittore di fantascienza newyorkese, oltre che divulgatore scientifico e autore di testi come Planets, The Dragons of Eden e The Demon-Haunted World; conosciuto ai più per il libro Contact del 1985, da cui è stato tratto l’omonimo film nel 1997). Al cuore dei testi del brano brilla l’obbligo morale che riguarda l’Uomo nel prendersi cura del nostro sempre più maltrattato blue planet. Negli otto minuti della traccia la band americana regala i momenti più intricati e prog. dell’album (trovando il giusto compromesso con l’assunto semplificatorio alla base del platter), e riesce a proporre la summa del proprio sound poliedrico senza scadere nell’hybris di un classico come “Octavarium”. Per arrivare all’ora esatta di minutaggio dulcis in fundo non manca una piccola sorpresa. La bonus-track “Viper King”, infatti, vale la spesa di qualche obolo in più (non compare infatti nella versione standard di Distance Over Time). Non parliamo di un pezzo epocale, ma dotato di una sua originalità all’interno della discografia dei newyorchesi: la band si ritaglia qualche minuto per proporsi in un lato inedito, scanzonato e catchy (come accaduto con il Christmas CD del 1999). LaBrie si dimostra ancora insufficiente, ma è Petrucci a spiccare per contrasto, coronando quello che è l’ennesimo album della sua band a vederlo padrone assoluto della scena.

Ripetuta l’avvertenza per cui un album prog. metal va ascoltato più volte per essere capito a fondo, possiamo dire che il quattordicesimo album dei Dream Theater è meno impegnativo rispetto al precedente e alle uscite theateriane dello scorso decennio. Non manca la ricerca di un groove a tratti coinvolgente (l’avvio di “Fall Into The Light” ne riassume l’essenza) e il mixaggio di Ben Grosse in questo senso è promosso, incluso il trattamento della batteria (diffidate di chi è ipercritico nei confronti di Mangini). Ci sono buoni pezzi come “At Wit’s End” e “Pale Blue Dot” e altri che funzionano meno (vedi “Paralyzed”), ma l’aspetto che colpisce di Distance Over Time è che non pecca di derive narcisistiche e ipertecnicismi, e sono assenti composizioni da venti minuti. Volendo si possono fare dei confronti con il meno immediato Train of Thought: dopo 16 anni i Dream Theater non hanno più bisogno di un simile sfoggio muscolare e preferiscono divertirsi limitando le prolissità. Emerge semmai un lato più diretto e incisivo del gruppo di Petrucci e a tratti ricompare la classe della band newyorchese. Se l’obiettivo del gruppo era quello di proporre un album di questo tipo, dimostrando una maturità stilistica ormai assodata, possiamo dire che l’obiettivo è stato raggiunto. Con cauto ottimismo speriamo che il recente sodalizio con InsideOut Music possa proseguire nel tempo regalando ancora buona musica. In fin dei conti stiamo parlando di una band che ha trent’anni di carriera alle spalle, è inclusa nella Long Island Music Hall of Fame e sta per portare in tour la riproposizione integrale di Scenes From A Memory. Unico e grande rammarico la prova di James LaBrie, mai come oggi infatti il cantante canadese sembra in chiara difficoltà. In passato è riuscito a riprendersi, ci auguriamo che possa tornare su livelli quanto meno accettabili.

Roberto Gelmi (sc. Rhadamanthys)

![Distant Memories – Live in London [DVD]](https://www.truemetal.it/wp-content/uploads/2020/12/dt-distant-memories-576x576.jpg)

![Breaking The Fourth Wall [CD + DVD]](/data/thumbs/3/7/1/9aef1858019f8730aa47477f453c065d9.jpg)

![Live At Luna Park [CD + DVD]](https://www.truemetal.it/wp-content/uploads/2014/09/81BpchE6lGL._AC_SY355_.jpg)