Recensione: Force of Habit

Parlare del Thrash Metal prodotto nei primi anni ’90 con metallari di vecchia scuola, gente nata negli anni ’60 e ’70, per capirci, è un’esperienza che può riservare molte sorprese. Alcuni potrebbero fingere di non capire l’argomento, sostenendo che quel periodo non sia mai esistito e facendo credere all’interlocutore che il mondo sia passato improvvisamente dal 1991 al 1999 senza soluzione di continuità. Altri potrebbero mantenere un silenzio tombale, talvolta rotto da lievi e tristi lamenti di rassegnazione, come se in quegli anni qualcuno avesse loro inflitto ferite inguaribili, non tanto per i contenuti puramente musicali quanto per alcune dichiarazioni, definiamole “ambigue”, rilasciate da importanti esponenti del movimento. Negli stessi anni in cui i Metallica di ‘Load’ affermavano di essere esploratori abbastanza distanti dal mondo del Metal io ero quasi maggiorenne, considerando sia l’età anagrafica che la maturazione come metalhead: questo mi metteva in una posizione intermedia. Non avendo avuto tempo sufficiente per affezionarmi a certe figure riuscivo a vedere la situazione con maggior distacco, riducendo il tutto a bieche affermazioni dettate da qualche squinternato responsabile di Marketing e Comunicazione, disgraziatamente intenzionato a traghettare i Metallica nel nuovo millennio. E’ forse grazie a questa prospettiva che coloro che si avvicinarono al Metal in quegli anni riescono a conservare ricordi positivi di quell’epoca incriminata. Chi si è convertito al Credo a inizio anni ’90 ha provato l’ebbrezza di scoprire nuove sonorità, grazie a dischi universalmente dichiarati accessibili come il ‘Black Album’ dei Metallica o ‘Countdown to Extinction’ dei Megadeth, per poi godere intensamente della Rivelazione una volta compreso di aver appena iniziato a grattarne la superficie.

I primi anni ’90 vengono spesso definiti come un periodo di transizione per il Thrash, tanto per utilizzare un’espressione cortese e professionale. I metallari scontenti citati nelle prime righe di questa recensione userebbero termini molto più incisivi per descrivere le scelte musicali fatte dai gruppi storici, tutti indaffarati a cercare nuove forme espressive, intenzionati a portare nuova linfa in un genere sempre più soggiogato dall’avanzata apparentemente inarrestabile di Grunge, Death e Black Metal. I lavori Thrash di quei tempi mostrano una generale tendenza al rallentamento dei BPM e alla creazione di suoni più cupi e oppressivi, come se i musicisti volessero riappropriarsi di sonorità tipicamente Heavy, con lo scopo di trovare nella tradizione una fonte di ispirazione per il futuro. Hanno scelto questa strada, per accennare ai nomi più altisonanti della Bay Area, i Testament di ‘Souls Of Black’ e ‘The Ritual’, i già citati Metallica e Megadeth, in minor misura gli Slayer di ‘Seasons in the Abyss’, che mescolavano l’aggressività di ‘Reign in Blood’ alla “melodia” di ‘South of Heaven’ creando il disco della loro piena maturazione. Gli Anthrax di ‘Sound of White Noise’ danno alle stampe un disco in generale ben accolto da critica e fans e sempre male accolto dal mio stereo: è stato il primo album degli Anthrax su cui ho messo le mani e anche l’unico che non ho mai ascoltato dall’inizio alla fine, trovandolo afflitto dalla mancanza di una direzione precisa, un po’ come se si volesse dare a tutti un contentino amalgamando una parte di Thrash, una parte di Grunge, una parte di Hard Rock e un pizzico di Hardcore. Anche in Europa si cerca in qualche modo il cambiamento a tutti i costi, basti pensare ai clamorosi flop di ‘Them Not Me’ e ‘The Least Succesful Human Cannonball’ dei veterani Destruction, o ai Kreator di ‘Renewal’, con quel suono di rullante che pare anticipare in modo funesto proprio le esplorazioni dei Metallica di ‘St. Anger’. Supponiamo che dischi come ‘Sound of White Noise’ o ‘Renewal’ non siano mai esistiti, come ci insegnano alcuni fra gli amici negazionisti di inizio recensione, e proviamo a sostituirli con ‘Force Of Habit’ degli Exodus. Uno fra i primi gruppi Thrash nati nella Bay Area di San Francisco, fondato a suo tempo anche da un certo Kirk Hammett, gli Exodus sono stati nel corso del tempo vittime dell’eco generata dai grandi nomi di cui sopra, pur rimanendo per sempre quelli di ‘Bonded By Blood’.

Quest’affermazione è di per sé sufficiente a coprire di imperitura gloria questa band, che durante la sua altalenante carriera ha visto ‘Force Of Habit’ relegato al fondo delle classifiche dei peggiori album Thrash degli anni ’90. E’ possibile rintracciare in rete interviste a Gary Holt in cui il chitarrista/simbolo del combo dà un giudizio su ‘Force Of Habit’:

1) Nel 1997: “Un disco che non andava bene”

2) Nel 2004: “Un disco molto bello ma estremamente sottovalutato”

3) Nel 2010: “C’è roba buona ma patisce per uno (scarso) controllo qualità e per la presenza di alcuni filler (‘filler moments’)”

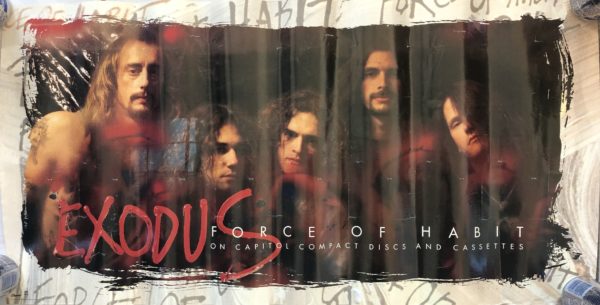

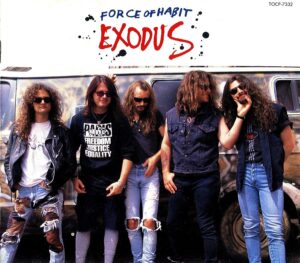

L’album potrebbe anche rivelarsi migliore rispetto alle aspettative, a patto di non guardare mai la copertina prima di ascoltarlo. Sappiamo che le copertine degli album degli Exodus spesso deludono. Siamo tutti addestrati nell’arte di non giudicare mai un disco dalla copertina, però qui si esagera. Ci troviamo di fronte a un tremendo scarabocchio in street art, una roba che nel ’99 avrei scambiato per il malriuscito tentativo di un pirata informatico di dare, con la sua mano artistica, valore aggiunto alla sua ultima masterizzazione illegale. Accettiamo che chi ha scritto ‘Bonded By Blood’ può decidere di fare quello che gli pare. Sappiamo che andava di moda nella musica dura di quegli anni creare copertine dal sapore “autoprodotto”. Siamo tutti convinti che in fin dei conti quello che importa è la musica, ma qui si è andati oltre, eliminando addirittura il classico logo della band e scrivendone il nome con una spruzzata di vernice spray totalmente fuori contesto. Una volta nascosta, mascherata o comunque resa inoffensiva quella che rischia di diventare la seconda copertina di album Thrash più agghiacciante del secolo scorso, si può iniziare ad ascoltare il disco. Sembra che Gary Holt abbia colto nel segno col suo caratteristico ripensamento del 2010. E’ uno dei migliori album degli Exodus? No. E’ un album da riscoprire? Dipende da ciò che si cerca.

Il thrasher intransigente può tenersi alla larga senza pentirsi: viviamo in un’era in cui troverà dappertutto pane per i suoi denti affilati, andando a bussare alla porta di Warbringer, Hazzerd e compagnia bella (pare che gli Hazzerd si siano già candidati per l’edizione XX secolo del concorso sulle copertine Thrash più agghiaccianti). A sua volta il lettore curioso, spinto dal desiderio di esplorare terreni accidentati per vedere di nascosto l’effetto che fa, potrebbe avvicinarsi a ‘Force of Habit’ con l’intenzione di completare la propria cultura personale. Bisogna soltanto organizzarsi in modo da eliminare ogni ostacolo fra le dita e il tasto skip avanti del proprio riproduttore musicale preferito. E’ necessario infatti reagire prontamente a brani come la title track, ‘Thorn In My Side’, ‘One Foot in the Grave’ e ‘Climb Before The Fall’, di sicuro comprese nei filler moments individuati da Gary Holt. Attenzione anche all’inutilmente prolissa ‘Architect of Pain’, brano di 11 minuti il cui ascolto è praticamente impossibile da portare a termine se non si è in qualche modo obbligati a scriverne. Al di là dei momenti più ostici ciò che colpisce positivamente è la produzione: i suoni di chitarra avvolgenti e la batteria ben definita stupiscono per la loro freschezza, con buona pace di chi ritiene che il vero Thrash Metal debba suonare raw. Segnaliamo comunque episodi più robusti e ben strutturati: ‘Fuel For The Fire’, ‘Count Your Blessings’, ‘When it Rains It Pours’, la folle e ironica ‘Feeding Time At The Zoo’. Rimaniamo in tema di brani ben riusciti: gli Exodus hanno spesso proposto brani cover nei loro dischi. In ‘Fabulous Disaster’ i Nostri rielaborano classici di War (‘Low Rider’) e AC/DC (‘Overdose’), mentre nel disco live ‘Good Friendly Violent Fun’, pubblicato un anno prima di ‘Force of Habit’, troviamo una coerente versione di ‘Dirty Deeds Done Dirt Cheap’, sempre degli AC/DC. Non sorprende qui la presenza di due cover; stupisce piuttosto la scelta dei due brani, a cui gli Exodus rendono piena giustizia offrendone versioni fedeli e azzeccate, soprattutto grazie alla graffiante voce Bon Scott-esca di Steve Souza: ‘Bitch’ dei Rolling Stones e ‘Pump It Up’ di Elvis Costello. Non solo nelle cover apprezziamo il lavoro al microfono: Souza dimostra di saper gestire con buoni risultati anche ‘Good Day To Die’, brano orientato verso un Hard Rock in grado di lanciare richiami contemporaneamente al Blues, a Bon Jovi e al Grunge di Pearl Jam e Alice in Chains. Non a caso siamo nel 1992 e non a caso si può rintracciare in rete il videoclip ufficiale di questo brano, probabilmente scelto per la TV grazie alle sonorità in armonia con la scena musicale contemporanea. Pur trovandosi in un platter radicato in un solido terreno Heavy/Thrash, ‘Good Day To Die’ è una mosca bianca introdotta dalle ultime parole pronunciate da Souza alla fine della canzone precedente, la divertente e rocciosa ‘When it Rains It Pours’: “damn right I got the blues”. Il lettore curioso sarà felice di sapere che Souza, con questa frase, sta citando la title track di un album del 1991 pubblicato dal blues hero Buddy Guy. Approfitto del brano ‘Good Day To Die’ per sottolineare un aspetto che rischia di passare inosservato: la buona qualità di alcuni testi, abbastanza ispirati e scritti in modo semplice e diretto. Ne è un esempio appunto ‘Good Day To Die’, che prende una netta posizione riguardo al suicidio, descritto senza mezzi termini come un atto di codardia. ‘Architect of Pain’, il vero tallone d’Achille dell’album, non riesce a brillare pur essendo dedicata niente meno che al Divin Marchese De Sade, mentre la gradevole ‘Me, Myself and I’ critica l’esagerato egocentrismo di persone che, limitandosi a guardare il proprio orticello, dimenticano generosità e umanità. Si fa apprezzare l’assolo posto poco prima della chiusura di ‘Me, Myself and I’, orecchiabile e decisamente Heavy, in grado tuttavia di regalare emozioni quasi malinconiche: è uno dei momenti strumentali più riusciti dell’intero album. Giunti alla fine del disco si rimane spiazzati, vuoi perché in molte parti l’album si lascia ascoltare piacevolmente, vuoi perché si rimane curiosi di sapere cosa avrebbero potuto fare gli Exodus se avessero continuato a seguire il percorso a mala pena iniziato con ‘Good Day To Die’. I Nostri riappariranno soltanto 12 anni più tardi recuperando tutta la loro aggressività con ‘Tempo Of The Damned’, album veramente Thrash che li vedrà tornare, perlomeno in parte, ai suoni di ‘Fabulous Disaster’. In definitiva ‘Force of Habit’ è un disco che merita di essere riascoltato almeno una volta, tralasciandone i momenti più fiacchi. Analizzando il livello raggiunto da altre sperimentazioni di nomi ben più blasonati questa fatica degli Exodus rimane un onesto tentativo di portare quella ventata di aria fresca che sembrava così necessaria nel 1992: può offrire parecchie sorprese, nonostante i 30 anni di stagionatura. Buon ascolto!

P.S. Ho definito la copertina di ‘Force of Habit’ la seconda più brutta uscita in ambito Thrash nel secolo scorso, dimenticando di identificare la prima: ‘Terror Squad’ degli Artillery. Chi non la conosce si senta obbligato a rintracciarla e, se ne è capace, trovi qualcosa di peggiore…buona ricerca!