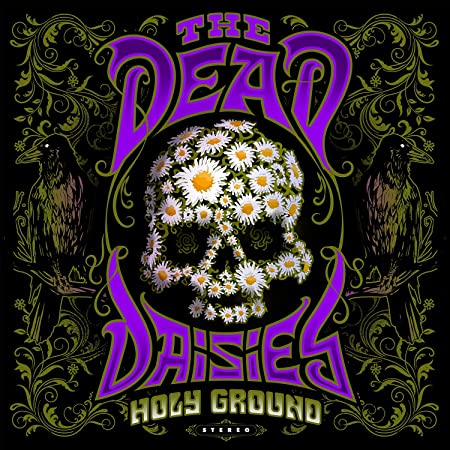

Recensione: Holy Ground

Il supergruppo The Dead Daisies (progetto o band aperta?), dal quale sono passati fior fiore di musicisti come (solo per citarne alcuni) Jon Stevens, Marco Mendoza, Brian Tichy, Richard Fortus e John Corabi (che proprio grazie alla militanza nella band ha avuto il meritatissimo riscatto, dopo l’ingrato compito di sostituire Vince Neil nei Mötley Crüe) dà alla luce “Holy Ground”, quinta release in studio.

La formazione che ha lavorato al nuovo album vede alle chitarre il membro originario David Lowy e Doug Aldrich, alla batteria Dean Castronovo (il cui ritiro dal gruppo per problemi fisici è stato annunciato appena dopo l’uscita) e al basso e voce il mitico Glenn Hughes. Tutti in stato di grazia.

In questa fatica, che è un prodotto per veri intenditori, i The Dead Daisies hanno sacrificato un briciolo dell’immediatezza e della teatralità che aveva caratterizzato le precedenti produzioni a favore di un groove, sempre attuale e all’insegna dell’adrenalina, più maturo e complesso, indubbiamente influenzato dalla personalità e dalle doti vocali di Hughes, “il più nero dei cantanti bianchi” nell’opinione di Stevie Wonder.

“Holy ground” non è tequila da buttare giù in un colpo solo, ma whisky invecchiato, strutturato, di personalità, da gustare sorso dopo sorso.

Il brano di apertura “Holy Ground (Shake The Memory)” sbatte in faccia all’ascoltatore un muro sonoro impenetrabile, con un chorus che si insedia, senza possibilità di replica, nel cervello.

Nella seguente, assai intrigante, “Like No Other (Bassline)”, la mia preferita, l’intro di basso in sordina si trasforma in ritmo martellante con un Glenn Hughes invasato e arrapato che dimostra ampiamente di aver meritato l’epiteto “The voice of rock”.

Segue “Come alive”, che richiede, per essere apprezzato in tutta la sua armonica compattezza, appena qualche ascolto in più.

“Bustle and Flow” e “My Fate” sono due cocktails perfettamente bilanciati tra ruvide sonorità hard rock e blues.

Non sono da meno, in quanto a qualità compositiva, la dinamica “Chosen and Justified”, e le mid tempo “Saving Grave” e “Unspoken”, dai cori assolutamente accattivanti, nelle quali la voce di Hughes – capace di assumere con estrema naturalezza inflessioni soul e rhythm & blues – è a perfetto agio e giganteggia sia nelle tonalità più alte che in quelle basse.

Devo ammettere che l’interpretazione di Robin Zander dei Cheap Trick della cover “30 Days In The Hole” degli Humble Pie, riascoltata di recente in “Origins Vol.2” di Ace Frehley – pur con tutta la devozione nutrita dal sottoscritto per quest’ultimo – impallidisce a confronto di quella proposta dai The Dead Daisies, a dir poco, esplosiva.

“Righteous Days”, che si apre con un riff nello stile dei più consistenti Cult di “Choice of Weapon”, è un’altra inebriante “bevanda arlecchina”.

Chiude la stupenda “Far Away”, ballata introspettiva, in odore di Led Zeppelin, con stacchi, accelerazioni, un sentito solo e un gran testo.

Con questo lavoro i The Dead Daisies dimostrano che il rock, lungi dall’essere morto (come più volte recentemente dichiarato dal dipartito bassista dei Kiss, Gene Simmons, inconsapevole del proprio trapasso) non solo gode di ottima salute, ma è anche pronto, come sempre, a regalarci gemme di incredibili purezza e bellezza.

Una raccomandazione prima di chiudere: ascoltate “Holy Ground” responsabilmente perché è un album che induce forte ebbrezza!