Recensione: Malina

La Norvegia è regno di paesaggi mozzafiato, per farsi un’idea (senza viaggiare, se non con la mente) basta leggere l’inizio del visionario Seraphita di Balzac. Questa unicità geografica si rispecchia ancora oggi nella musica di gruppi provenienti dalla terra dei fiordi. Pochi mesi fa è uscito l’ottimo nuovo album dei semisconosciuti Gentle Knife, i Circus Maximus hanno regalato ai fan un live dvd, e poi vengono alla mente Jørn Lande, Solefald, Pagan’s Mind, Green Carnation, Enslaved, Dimmu Borgir, Ishahn, Ulver, Arcturus… difficile tenere il conto della grande musica partorita a queste latitudini, tra avantgarde, prog e black metal.

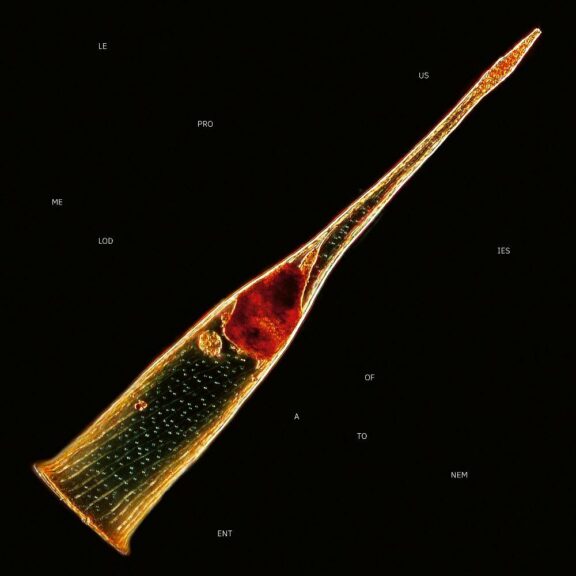

I Leprous rientrano appieno nell’appena citato novero di fuoriclasse. Nati sedici anni fa nella piccola città di Notodden, arrivano al loro quinto studio album e ormai sono una realtà consolidata nello scenario progressive. Il loro trademark è distintivo: basti ricordare la voce unica di Einar Solberg (piace o non piace, un vero aut aut), il look patinato della band, le copertine spiazzanti, la voglia di stupire e innovare un genere, che per rilanciarsi ha dovuto puntare su band ormai desatellizzate dai padri Dream Theater. Il combo norvegese questa volta può permettersi di non ricorrere nemmeno a parti in growl e a pochissima furia metal, Malina è un disco che vive semmai di sfumature, ritmi sincopati e grande pathos, di un’originalità che fa sentire l’ascoltatore appagato di fronte a un album di metal moderno. Tutto è al posto giusto, in copertina il logo con la mosca di rito, un titolo “botanico” (malina significa lampone in polacco) e l’accostamento di uno sfondo sublime a una figura incurvata che imbraccia un cesto di vimini.

Ci attende un’ora di musica unica, immergiamoci nelle undici canzoni in scaletta, tutte al di sotto degli otto minuti.

La prima parte dell’opener è in pianissimo, vellutata, con il falsetto etereo di Solberg; “Bonneville” diventa un pezzo cattivo solo al giro di boa, guadagnando in spessore nell’accostamento “impossibile” tra parti vocali sempre altissime e chitarre djent disturbanti. Inizio per palati fini, dunque, forse tutto troppo controllato, ma già con la successiva “Stuck” i toni si fanno meno ricercati e le 6-corde stupiscono per accordi lontanissimi da lidi metal. Ottima la sezione strumentale tra quinto e sesto minuto, perfetto mix di musica elettronica e tastiere, mentre la parte ritmica sorregge il tutto con degli accenti spigolosi. Le sincopi di “From the flame” vi faranno alzare dalla sedia per seguirne lo sviluppo indiavolato, che sfocia in uno dei ritornelli melodici migliori del platter. E il metal? Ancora non pervenuto, ma non se ne sente la mancanza.

“Captive” è un manifesto di follia ritmica, suona fantascientifica e, se si fa fatica a seguirne i continui controtempi, bisogna ammettere che questo è il prog. del futuro. Il singolo “Illuminate” prosegue indulgendo in lidi sornioni, sui quali continua a muoversi il disco. Non è il migliore brano della tracklist (il refrain è un filo stucchevole), ma è ingiusto parlare di filler. I norvegesi tirano i freni per un attimo con “Leashes”, pseudo-ballad oscura e toccante.

Seguono due pezzi sui sei minuti l’uno. “Mirage” ha un avvio tiratissimo, sembra una composizione anodina, invece man mano che i minuti passano regala momenti di sollazzo unico, in un dispiegarsi sorprendente di soluzioni musicali perfettamente oliate. I primi 120 secondi della title-track sono al chiaro di luna, poi subentra l’anima avantgarde dei Leprous e non ce n’è per nessuno, musica celestiale tra continue schiarite e asperità.

Prima del grande finale con due dei pezzi più lunghi, “Coma” è un curioso brano dalle tablature peregrine (il batterista rischia l’infarto) e un ritornello che umanizza il tutto (e si sentono rimandi agli Opeth). Nei minuti iniziali di “The Weight of Disaster” si respira un’aria intrisa di sano abbattimento postmoderno: in uno scenario crepuscolare (o post-apocalittico) a brillare sono i continui crescendo composti dai norvegesi e culminanti nelle parole cantate da Einar Solberg, in questo caso più concreto e meno volubile. Dopo un brusco finale, “The Last Milestone” è il commiato perfetto da un album che ha saputo farci vivere molteplici emozioni (spesso contrastanti) nel corso di un’ora ben spesa. Voce, violino, armonie, musica d’arte, un vero cammeo, che fa impallidire l’avulsa “Contaminate Me” in penultima posizione di Coal.

Malina è un album memorabile, chitarre, tastiere, basso e voce si completano a vicenda, in un contrappunto sonoro che ha del miracoloso. Il 2017 mostra i Leprous in una nuova veste, quella di band ormai trasformata, una band adulta che si allontana dai lidi metal che furono, in nome della creatività più schietta. Non possiamo parlare di djent, prog. rock, avantgarde, ormai il sound dei norvegesi sfugge a ogni etichetta di comodo. Resta una certezza, la necessità della loro musica, che ancora una volta ha saputo reinventarsi e regalare un album che difficilmente ci scorderemo.

Roberto Gelmi (sc. Rhadamanthys)