Recensione: Rush

Il bistrattato debut dei Rush è anche l’unico con una lineup differente da quella di sempre, ovvero di tutti gli altri album: manca infatti dietro le pelli un tale Neal Peart, che si unirà ai nostri soltanto dal successivo Fly By Night; al suo posto qui troviamo John Rutsey.

L’abilità compositiva di due peperini come Geddy Lee (voce e basso) e Alex Lifeson (chitarra) è ancora in fase embrionale, nascosta sia dall’immaturità artistica del duo, ancoratissimo al sound zeppeliniano imperante dell’epoca, sia dall’assenza di quel gancio a livello lirico che si dimostrerà essere Peart con il suo innesto. In effetti le liriche dei brani non sono all’altezza dei successivi lavori (qui siamo ai limiti del glam, con dei testi direttamente ereditati dagli AC/DC e company!), anche se già si intravede una spiccata attitudine a quel riffing che diventerà un marchio di fabbrica. Il drumming standardizzato e altamente derivativo limita molto la creatività delle due asce, e le trovate ritmiche risultano spesso in linea con la produzione di Page e soci, tanto che quest’album, al tempo della sua uscita sul mercato, fu quasi del tutto ignorato dai Canadesi.

Non pensiamo, però, a delle brutte canzoni: vi sfido a non canticchiare l’anthemico refrain di “Finding My Way” (ok, Lee imita un po’ Robert Plant, ma c’è qualcosa di male in questo?), e le stesse “In The Mood” o “What You’re Doing” lanciano sibillini segnali significanti che la macchina era solo da perfezionare.

Non a caso, come un bagliore nel buio, la speranza rimane aggrappata sull’ultimo pezzo del lotto, quella “Working Man” che sarebbe dovuta finire – per livello compositivo – sulle sessioni di Fly By Night, tanto acclamata dal pubblico anche oggi quanto battuta dai DJs del tempo. Non solo Zeppelin, dunque, ma probabilmente è da riconoscere nella song una sferzata di follia (musicalmente parlando) che deve molto alle influenze oscure dei Blue Oyster Cult, specialmente nel lavoro di Lifeson, ferma restando la sua innata indole da pop-hit.

Ciò che manca, sicuramente, è il dinamismo tipico del progressive rock dei Rush, l’imprevedibilità che rende cangiante ogni loro album e li rende tutti diversi l’uno dall’altro, pur mantenendo inconfondibile il sound e lo stile.

Certo, se nel 1974 avessi dovuto scegliere tra questo disco e “Houses Of The Holy”, non vi nego che probabilmente la differenza tra Lee e Plant avrebbe determinato il pollice verso per i Rush, ma da qualche parte la leggenda doveva pur iniziare…

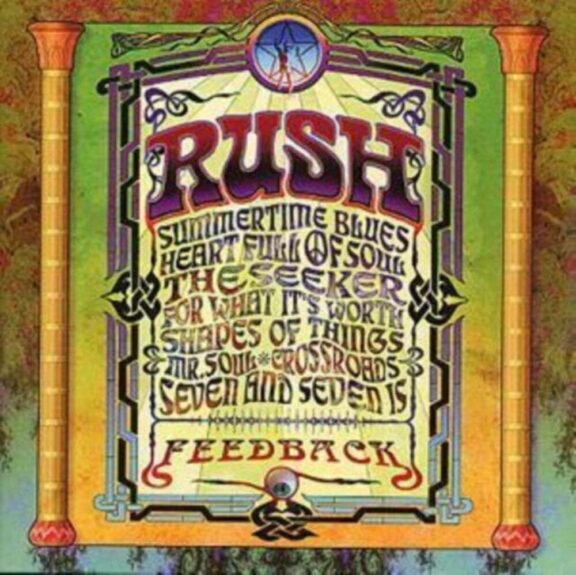

Tracklist:

- Finding My Way

- Need Some Love

- Take a Friend

- Here Again

- What You’re Doing

- In the Mood

- Before and After

- Working Man