Recensione: The Yes Album

Quarant’anni!

Eh si, proprio nel 2011 “The Yes album” ha compiuto quarant’anni. Si capisce, pochi di noi c’erano in quel lontano 1971 e pochi avevano delle orecchie già mature, pronte ad ascoltare il nascente movimento progressive. Eppure ancora oggi non possiamo restare indifferenti innanzi alla magnificenza di questo lavoro, che per il quintetto britannico è stato un vero punto di svolta. Non solo, questo disco, assieme ai suoi successori The Fragile e Close to the edge, è diventato un vero e proprio punto di riferimento della musica rock in generale.

Si diceva degli Yes, gruppo a quel tempo anonimo che in precedenza aveva dato alle stampe già due dischi, di grande potenziale forse, ma decisamente acerbi. Da cosa sia data una maturazione tanto radicale quanto repentina è difficile dirlo; sicuramente un elemento determinante era stato il cambio del chitarrista. A inizio del 1971 era infatti entrato nel gruppo tale Steve Howe, ennesimo virtuoso in una band composta da virtuosi. E forse proprio qui sta il bandolo fondamentale della matassa. Questo è un disco di progressive rock suonato con vero e proprio spirito progressive. Vale a dire che da un lato troviamo in esso il gusto per la sperimentazione, per la ricerca di nuove vie musicali; dall’altro le radici del genere, ancorato sì al blues, ma anche alla musica classica, fanno sì che le composizioni siano rette da un ordine ferreo. Pur trattandosi di un disco intessuto su trame tutt’altro che semplici, nessuno dei membri della band scade mai in attimi di autocompiacimento, mai uno strumento prende il sopravvento sugli altri, come spesso nel prog accade. La prova può essere trovata perfino in “Clap”, brano in cui Howe mette in mostra il suo virtuosismo con una sei corde classica e non elettrica. Ascoltare per credere, “Clap” non contiene un singolo assolo e si pone lontanissimo da composizioni di chitarristi già allora famosi come Hendrix o Santana (per far due esempi). Per altro, proprio “Clap” apre la tradizione secondo cui Howe durante i concerti si concede tre o quattro minuti per intrattenere il pubblico in solitaria.

Tornando ai nostri, i cinque mettono tutte le loro capacità al servizio di uno scopo comune, fatto raro e che produrrà negli anni successivi altri album geniali in casa Yes. Ne esce fuori un disco di sei canzoni per quarantuno minuti, un album estremamente gioioso e colorato che trascina fin dall’attacco della solare “Yours is no disgrace”. Una composizione di quasi dieci minuti, un superclassico che riesce a conquistarvi pur basandosi alla fin fine su un solo tema base (guidato, si fa per dire, dal magistrale basso di Chris Squire) ripetuto alcune volte cambiando le combinazioni degli strumenti, il contorno sonoro. La canzone si svolge in costante progresso, cambiano le ottave, cambia l’intensità, cambiano gli effetti, ma la strofa di “Yours is no disgrace” è sempre quella, basta poco per farla propria.

Dopo l’intermezzo della già citata “Clap” (mai capirò perché il gruppo abbia deciso di inserirne la registrazione live) si giunge all’altro superclassico del disco: “Starship trooper”, ovvero l’esatto contraltare della opening track: siamo davanti ad un altro pezzo da nove minuti, ma qui temi e melodie cambiano e si rincorrono con una velocità folle. Trattasi di un tipico esempio di suite (altra eredità della musica classica) ovvero una composizione formata da brani distinti e mischiati tra loro in costante progresso (è forse da questo elemento strutturale che deriva il termine progressive rock?).

Apre le danze la magica “Life seeker” (utilizzata come singolo) che si distingue per toni epici e fantascientifici. Per ottenerli era stato usato il flanger, effetto sonoro relativamente nuovo al tempo. La parte centrale della suite, “Disillusion”, perde un po’ della carica futuristica per orientarsi su atmosfere più bucoliche che introducono “Wurm”, terza e ultima parte, quasi un intermezzo strumentale che ci traghetta all’ennesima perla del disco: “I’ve seen all good people”, aperta da uno dei più celebri cori di John Anderson (secondo la leggenda solo in seguito avrebbe tolto l’ H dal suo nome). Anche in questo caso ci troviamo davanti ad una composizione di struttura atipica, un’encore in cui i nostri rendono omaggio alla psichedelia americana di gruppi grandissimi come i Grateful Dead et similia. Dal testé accennato coro di Anderson si dipana “Your move” (altro singolo) brano di chiara matrice folk, o se preferite blue grass, che conquista per la sua estrema semplicità ed immediatezza, un brano da ascoltare sotto gli alberi d’estate. Nella seconda parte ecco che i toni fanno il verso alla psichedelica più vivace e chitarrosa, lasciando di nuovo spazio al coro di apertura.

E qui aprirei una menzione per le liriche del disco, davvero suggestive, che tuttavia non risultano mai eccessivamente nebbiose: nei dischi successivi infatti, quali l’onnipresente Close to the edge, Tales from the topographic oceans o Relayer, non si capisce in maniera esattamente nitida cosa il signor Anderson voglia dirci. The Yes album ci parla di estati e lunghi inverni, di viaggi stellari e del viaggio della vita, ma pure di guerre. È facile intuirlo per “Starship trooper”, più difficile per “A venture”, quinta traccia in scaletta e forse uno dei pezzi dal significato più profondo mai scritto dagli inglesi, incentrato com’è su una storia di diserzione ed alcolismo (al tempo, va ricordato, si combatteva in Vietnam). Sarà forse proprio per questo che “A Venture” si distacca un po’ dal resto del disco anche a livello di atmosfera. Siamo davanti ad un pezzo estremamente caldo, meno gioioso degli altri: una song breve, tre minuti, che ci invita a raccoglierci in noi stessi. Da segnalare poi come questo sia l’unico episodio in cui si manifesta la soluzione compositiva della canzone classica, strofa – ritornello – strofa – ritornello e poi una digressione strumentale per introdurre la conclusiva “Perpetual change”: un po’ un riassunto del disco, fatto di continui cambi di ritmo, montagna russa ora rapida ora più lenta, in cui i musicisti si lasciano andare un po’ di più a virtuosismi solitari, soprattutto per quel che riguarda le tastiere di Tony Kaye. E sarà proprio Kaye nell’autunno, durante la realizzazione di Fragile a lasciare il posto a Rick Wakeman.

La stella degli Yes si è accesa magnifica ed inaspettata: The Yes album ottiene la quasi impossibile quadratura del cerchio: fa sembrare semplice e mai ridondante una musica estremamente arzigogolata e barocca.

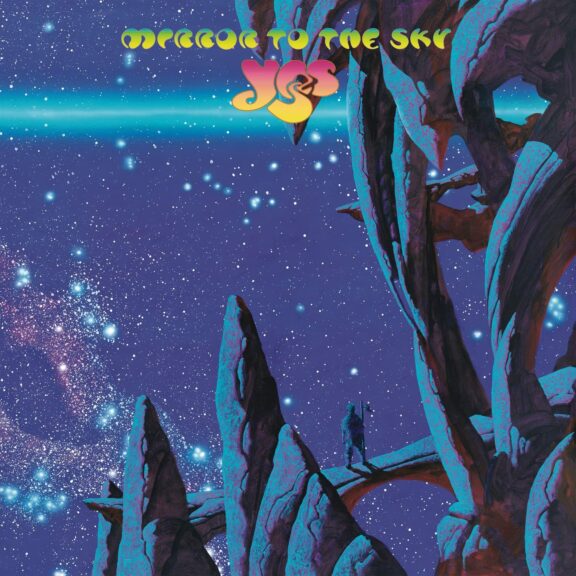

A parer mio il più bel disco del gruppo inglese dopo (forse) Close to the edge, sicuramente tra i cento dischi fondamentali del secolo appena concluso. A The Yes album, per essere un vero e proprio Yes album, mancano solo gli artwork fantasy di Roger Dean (che si curerà di tutti i dischi successivi).

E non perderò tempo a consigliarvi di far vostra quest’opera eccezionale, perché dovrebbe già essere sui vostri scaffali.

Tiziano “Vlkodlak” Marasco

Discutine sul forum nella topic dedicato agli Yes!

Line Up:

John Anderson

Steve Howe

Chris Squire

Tony Kaye

Bill Brudford

Tracklist:

01. Yours is no disgrace

02. The clap (live)

03. Starship trooper (Life seeker/ Disillusion/ Wurm)

04. I’ve seen all good people (Your move/ All good people)

05. A venture

06. Perpetual change