Recensione: Wired For Madness

A 62 anni Jordan Rudess continua a proporre il suo stile inconfondibile, estremamente variegato e ricco di entusiasmo visionario, complici le nuove tecnologie sonore messe a disposizione. Arrivato alla ribalta nel 1993 con il disco di debutto Listen, dopo l’ingresso nei Dream Theater (ormai vent’anni fa, ma ancora nessuna lirica a suo nome), il tastierista americano (e di famiglia ebraica, ricordiamolo) ha continuato a mantenere una precisa identità solistica: in effetti la veste di key-wiz nella band progressive metal di NYC non esaurisce del tutto il suo lato creativo e così ecco spiegati progetti come LTE e LMR, comparaste varie (Steven Wilson, Affector, LALU, Ayreon, Gleb Kolyadin, The Sea Within) e pure eventi live con Marco Minnemann e ultimamente perfino con l’ex bandmate Mike Portnoy. Soffermandoci sulla discografia solista di Rudess, Wired For Madness arriva dopo due album di cover celebrative dei Seventies, il bel Notes on a dream (che contiene versioni per pianoforte di brani dei Dream Theater) e un best of (Prime Cuts). Il vero metro di paragone restano Rhythm of Time e Feeding The Wheel, quest’ultimo uno dei migliori platter di Rudess. Il ritorno a lidi creativi tout court regala un buon album, che ha fatto parlare di sé anzitutto per la presenza in apertura di una lunga suite a fronte dell’ultimo album di Petrucci & Co. (per fortuna?) privo di canzoni chilometriche.

La title-track, infatti, dà corpo a gran parte del full-length e si divide in due parti (anche se su piattaforme come Spotify prevede ulteriori divisioni). S’inizia con il movimento da undici minuti. Le prime tinte sono robotiche e cangianti, come fu nel già citato Feeding The Wheel; al terzo minuto subentra la chitarra tagliente del giovane e talentuoso Alek Darson, una sorpresa davvero gradita. Del resto sono i momenti di rapida alternanza tra tastiera e 6-corde ha regalare maggiori emozione, rispetto ai mille synth sciorinati (tra hammond, moog e quant’altro) e momenti di giustapposizione di generi. Alla fine della part. 1 Jordan si cimenta al microfono e si “salva” non osando linee vocali inopportune. Il secondo movimento si articola in oltre venti minuti di durata e troviamo ospiti Marjana Semkina (Iamthemorning), James LaBrie, ma anche Minnemann alle pelli e Petrucci alla chitarra. Difficile non aspettarsi qualcosa di eccezionale e infatti troviamo i momenti più tirati del platter (sì, stiamo parlando proprio di accenni metal), ma anche quelli più divertiti e silly (vedi settimo minuto). La voce celestiale di Marjana, poi, ha del miracoloso, un’epifania al centro di questo brano chilometrico. La ritroviamo a dare il testimone a LaBrie nel finale catartico, con addirittura un gong a mo’ di cadenza definitiva. Che dire? Tanto di capello a Rudess che riesce nuovamente a dominare un tunnel sonoro così complesso e poliedrico.

Dopo una simile suite pirotecnica l’album si adagia su lidi meno ambiziosi. “Off The Ground” è un buon lento, con Rod Morgenstein ai tamburi e un assolo di Guthrie Govan. L’accoppiata “Drop Twist”-“Perpetual Shine” è invece un ottimo binomio strumentale, con cambi di ritmo e tutta la follia targata Rudess da 25 anni a questa parte. A tratti in “Perpetual Shine” vengono in mente i momenti più intricati di “Octavarium” (inoltre è presente il bassista dei The Flower Kings, Jonas Reingold a dar manforte alla sezione ritmica). Il campionario di sintetizzatori impiegati è quello solitamente usato da Rudess, ma è sempre mirabile ascoltare il ventaglio sonoro che sa proporre con ottima pertinenza. L’ultimo quarto d’ora del platter inizia con un brusco cambio d’atmosfera: si passa dal prog. al blues più scolastico, “Just Can’t Win” del resto è un pezzo ricco di groove con Joe Bonamassa quale ospite imprescindibile (e tanto di trombe e tromboni al seguito). Un piacevole diversivo, seguíto dalla flebile “Just for Today”, ballad con un mesto Rudess al microfono. Il disco si chiude con la sofisticata “Why I Dream”, pezzo valorizzato dagli assoli stellare di Vinnie Moore (che ha voluto Jordan come valore aggiunto nel disco Time Odyssey nel lontano 1988).

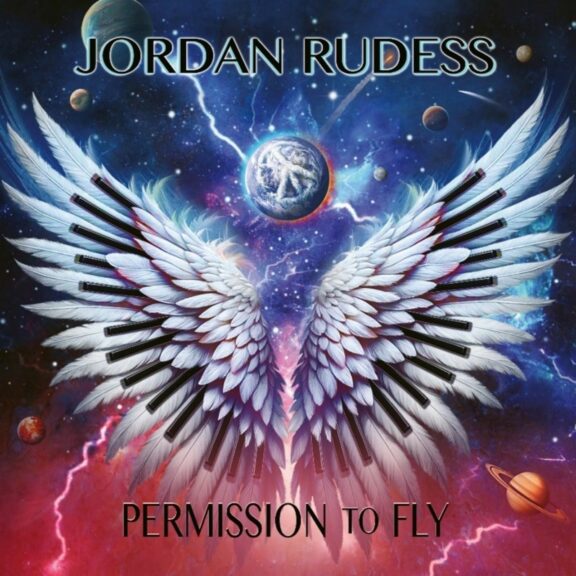

Jordan Rudess è un musicista di gran talento, tecnicamente ineccepibile, che ha saputo ammantarsi di un’immagine autorevole nell’ambiente musicale che conta (poco importa il cambio di look che l’ha visto passare da capellone romantico a calvo con pizzetto bianco). Ha collezionato tanti sodalizi artistici nel corso dei decenni da potersi permettere un parterre di special guest di assoluto rispetto. Dopo i trascorsi con le tastiere tuttofare Kurzweil e il passaggio alla Korg, dopo l’uso di diavolerie e app varie (ricordiamo la keytar e MorphWiz), la vera costante resta il suo amore per la musica. Difficile dire cosa passi per la mente del tastierista per renderlo così prolifico, forse l’artwork di Jerry LoFaro vede giusto mostrando il suo volto diviso in due, dimidiato tra umano e artificiale, un vulcano di idee le quali traspongono in musica un’energia creativa che non conosce facili vie di sublimazione. Speriamo venga incanalata in nuovi progetti accattivanti, oppure, perché no, nel grande ritorno dei Liquid Tension Experiment, a quanto pare non è idea così implausibile.

Roberto Gelmi (sc. Rhadamanthys)