Consigli Non Richiesti di Giancarlo Trombetti (# 8)

Nona puntata dei Consigli Non Richiesti di Giancarlo Trombetti all’insegna della grazia di una palla demolitrice nel momento in cui si abbatte su di un edificio da radere al suolo. Un fiume di parole letteralmente vomitate frutto di una riflessione improvvisa, di un rigetto nei confronti dei troppi Re Censori che spuntano ovunque come funghi…

Imperdibile!

Buona e sana lettura,

Steven Rich

CNR 8 : On writing

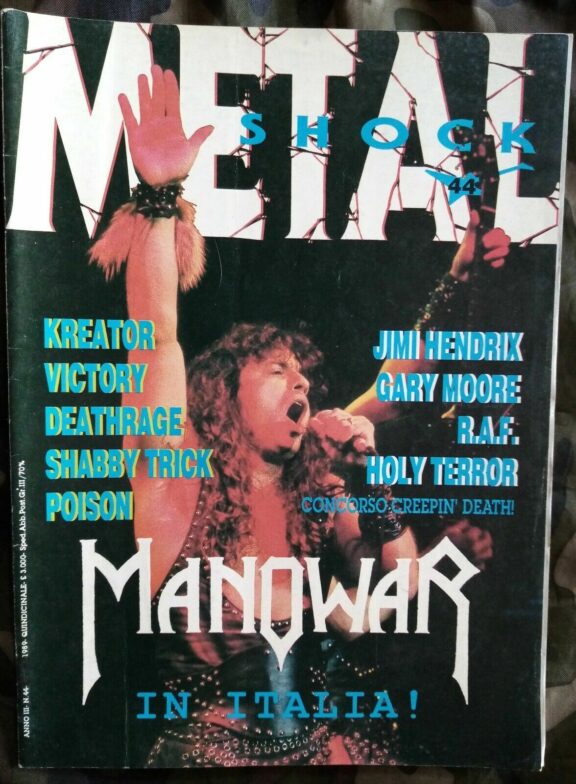

Accadde nel 1990. Più o meno. Ricordo che non ero più in redazione a Roma e me ne stavo da un paio d’anni tra le montagne interne della Toscana dove, con tanta fantasia e poca connessione con il quotidiano e la realtà, era stato creato il centro di produzione di Videomusic in un’epoca in cui i telefonini erano ancora da venire e internet una parola sconosciuta. Le tecnologie avanzate erano rappresentate dal telefono e dal fax. Quando funzionava. Per il resto, cinghiali e animali dalle varie fogge di corna – comprendendo anche i bipedi – circondavano la zona, mantenendone il comando. All’epoca mi accadeva di recarmi a Londra per motivi connessi alla duplice gestione di quella rete e di un canale pan-europeo che si chiamava Super Channel che faceva capo alla medesima proprietà e che era diventato una sorta di canale musicale per necessità di risparmio. Ricordo che avevo un amico, un disegnatore che aveva iniziato a divertirsi con Metal Shock e poi era finito col prendere la cosa seriamente, Marco Cinello, che si era trasferito a Londra proprio per progredire, come poi gli accadde. Ci sentivamo spesso e fu lui a dirmi che proprio quel fine settimana in cui sarei dovuto rientrare, alla Wembley Arena avrebbero suonato gli AC/DC. Così me ne fregai del ritorno di sabato, chiesi alla Warner due biglietti stampa e detti appuntamento al Marchino in una zona dove un comodo e tipico taxi nero ci avrebbe portato a Wembley. Niente metropolitana, tanto il taxi era pagato…

HYDE PARK

Al ritorno, il direttore di Metal Shock, da Roma, mi chiese di scrivere un resoconto del concerto dato che proprio io – che all’epoca ero ancora a metà tra la redazione romana e casa mia – ero stato presente. E lì iniziarono i problemi. Mi spiego meglio : avevamo parlato sul giornale di quel gruppo decine di volte; io stesso li avevo visti e ne avevo scritto negli anni quasi una mezza dozzina. Francamente non sapevo cosa dire di nuovo, di non banale. Fu in quel momento che iniziai a domandarmi, in modo radicale, come avrei dovuto affrontare, per la prima volta, il mio modo di scrivere, di esporre. Oddio, in tutta sincerità, non è che non me lo fossi mai domandato né che non avessi mai tentato di evitare di mostrare un mio proprio stile, un approccio personale, ma quella volta le incertezze erano ancora più presenti. Mi mancavano le idee.

Facciamo un passo indietro. Non parlo volentieri, in monologo e senza contraddittorio, di emozioni e metodi altrui. Giusto sarebbe farlo insieme agli interessati; il prodotto finale del ragionamento sarebbe in definitiva molto più costruttivo. Ma in questo caso non abbiamo scelta. Diciamo che se qualcuno di TrueMetal vorrà provare a mettere insieme in un altro momento un piccolo simposio con riferimenti ai metodi di un’epoca andata, e ne troverà modo e tempo, io mi renderò disponibile; ma sarà problema suo organizzarsi. Io adesso mi limiterò a dare alcune mie personalissime e contestabili opinioni. Sia nelle precedenti avventure che in Metal Shock, c’erano alcuni amici, ed amiche, che avevano tentato e tentavano, di individuare una propria strada. Professionale e di stile. Un proprio approccio al mestiere. Oggi, a oltre ventitré anni dal primo numero di quel giornale, e a più di trenta di tutto il resto, posso dire che solo un paio ci siano riusciti; gli altri scelsero di… diciamo adeguarsi, di farsi aprire la strada da altri. E poi di accodarsi senza lavorare di fantasia.

Non voglio fare nomi di amici che non vedo e non sento da decenni e mi limiterò a farvi lavorare di immaginazione; con troppe persone ho lavorato in tutti questi anni. Mi permetterò di citarne solo uno, non tanto per l’amicizia ed il legame che ci legava e ci lega, ma perché è uno dei due che, a mio parere, seppe trovare la sua personalissima strada e inventarsi il suo “personaggio”. A Metal Shock, Beppe lo volli io. Lo volli perché credevo fermamente nell’avventura. Lo volli forse anche contro le sue stesse convinzioni. Lo volli nonostante lui avesse da sette anni il suo spazio, la sua “cuccia”, altrove. Ma lo volli perché sapevo che avrebbe potuto fare molto di più di quello che gli avevano permesso di fare sull’altra sponda. Lo volli e glielo chiesi molte volte perché era un amico e ci stimavamo a vicenda. Beppe Riva non fu il primo a scrivere di rock, in Italia. Ma fu il primo a scrivere “solo” di quello. E lo fece scegliendo di usare toni e terminologie sue. Lui scelse di aprirsi una strada. Agli altri sarebbe spettato se decidere di calcarne le orme o, da lì, a viottolo segnato, seguire… la “propria leggenda personale”, come direbbe quella lagna di Coelho.

Ecco, se un giorno mai dovessi litigare con Beppe, gli attribuirei l’involontario peccato originale di aver dato vita a una serie interminabile – che dura tutt’oggi, ahimè – di poco creativi, non fantasiosi, banali e noiosissimi seguaci. Oggi, scrivere di rock, per quelli che credono di poterlo fare, e sono tanti, troppi, significa utilizzare aggettivi inconsueti e eccessivi che non gli sono propri. E che sono sempre gli stessi. E per colpa di quegli aggettivi dentro i quali nessuno ha mai imparato a destreggiarsi per poca dimestichezza con l’italiano oggi non si riesce più a descrivere, ma solo a scrivere. E la colpa è quindi anche sua. Anche se essenzialmente della assoluta mancanza di personalità di chi decide di mettersi davanti a una tastiera. Io scivolai, giusto un paio di volte, su quella banana in mezzo al viottolo e me ne vergogno ancora oggi, quando, per caso, mi capita di rileggere quello che scrivevo trent’anni fa. Poi decisi di farmi una mia cuccia; non migliore, non peggiore, ma mia. E se devo sinceramente ammettere di non ricordare una sola delle cose che ho scritto in tanti anni, quel pezzetto, minore, occasionale, di quella serata a Wembley lo ricordo lucidamente ancora oggi. Perché… perché? Perché mi costrinse a pensare prima di scrivere, a domandarmi prima di mettermi a sedere davanti alla mia macchinetta Olivetti, perché fui costretto sul serio a chiedermi “perché” qualcuno avrebbe dovuto leggere una cosa già letta troppe volte e trovarla ancora interessante. Ma sopra ogni cosa, originale.

WEMBLEY ARENA

Ricordo che allora mi domandai cosa mi avesse davvero colpito di quella giornata con Marco, di quella volta che scesi in centro, nel parco, dopo che non ci tornavo da un po’ di tempo, della mia prima volta all’Arena. E della mia ennesima con Angus. E iniziai a parlare di piccioni. Sì, perché la prima cosa che avevo notato in un parco erano i cartelli che imponevano di non cibarli; una richiesta non solo anomala, ma addirittura contraria allo spirito inglese, dove i baracchini che vendevano semi per uccelli erano consuetudini nei parchi pubblici. E capii che molte cose erano cambiate nel Tempio del Rock. Poi la corsa in taxi, lungo un viale affollato di giacche da lavoro che si cambiavano, passeggiando, in “denim and leather” via, via che si avvicinavano alla sala. Poi l’interno dell’Arena, le sue divisioni in settori, gli stewart in giacca e cravatta, i ragazzi, la loro calma, gli anelli superiori dell’ Arena come in uno stadio di calcio. Tutto il contorno. E mi resi conto che mi ero divertito molto di più prima del concerto che durante; che chi fosse stato con me avrebbe goduto anch’egli di quelle emozioni e che gli AC/DC, in fondo, non erano cambiati di nulla rispetto alle volte precedenti. Neppure nella scaletta.

Scelsi di affinare, da quel momento, ancor di più la voglia di descrivere le mie emozioni, piuttosto che di scrivere di nozioni che chiunque avrebbe potuto trovare ovunque e comunque con un po’ di voglia. Un tempo. Perché oggi, con il web, con due clic, se non sei un semideficiente, trovi molto di più di quello che stai cercando e non hai davvero più bisogno che ci sia una Cinzia Fantolini o un Manuel Sgarabozzi che dall’alto dei loro diciotto anni ti spiegano oggi come portare il cappello e perché Jimmy Page ha scritto Stairway to Heaven. Male, ovviamente.

La verità è che non reggo più, da decenni, non da ieri, le interviste dove si chiede “nel terzo pezzo della seconda facciata, al minuto 4,33” tu fai una svisata con plettro e pare tu dica “Yeah”, ma vuoi intendere yeah o yes ?”… non reggo più le recensioni. Tutte, nessuna esclusa. Le recensioni dei giornali “in” di quattro righe o quelle allargate del sito più cliccato e lunghe tanto quanto gli ottanta inutili minuti del cd. Le recensioni di chi parla di un disco che si è comprato dieci minuti prima, di cui poco sa e poco imparerà e poco trasmetterà se non un lungo, friabile, evanescente elenco di canzoni con le sue personalissime opinioni non suffragate neppure da un viaggio a Lugano. Non dico a Londra. Non ce la faccio più a leggere di consulenti matrimoniali non sposati che mi consigliano come comportarmi con mia moglie. Non ce la faccio più a vedere pagine dense di termini inglesi quasi che la nostra lingua non fosse ben più completa e complicata della loro e ci mancassero i termini per descrivere, per colorare. Non ce la faccio più a sentire falsi violentatori di innocenti tastiere immaginarsi più credibili solo perché fanno lo slalom tra termini di cui neppure, spesso, hanno compreso il significato o conoscono la radice etimologica. Non ce la faccio più a vedere che tutti, ma proprio tutti quelli che si svegliano e scoprendo di possedere cinquanta cd, di cui trenta scaricati da eMule, si alzano e decidono di giudicare, al 99 per cento positivamente, un disco di persone che non hanno mai visto, né mai vedranno in vita loro. E se lo faranno gli chiederanno una foto ricordo… Un delirio di onnipotenza amplificato dal web, purtroppo. Perché se un tempo c’era da darsi da fare per iniziare una collaborazione – almeno quel minimo bisognava sbattersi : informarsi, girare il mondo, scoprire – oggi è sufficiente una connessione veloce e tutti parlano di tutto. Vomitando fiumi di inutili parole, concetti privi di senso storico e di contatto con la realtà, privi di riscontri oggettivi, di vita vissuta. E con la disgraziata e concreta possibilità che esista qualcuno che li prenda sul serio.

AC/DC

No, non è un rigurgito da psicolabile alla Cossiga-ultimi-tempi, il mio. E’ il terrore di vedere massacrato il piacere di scrivere così come quello di leggere. Due cose inscindibili, inseparabili, in simbiosi. Come il paguro e l’attinia. E’ la mia paura quotidiana di non saper più comunicare concetti, pensieri e contenuti con un senso (magari esclusivamente il mio, ma un senso, spero, logico) a chi andrà, per caso o per voglia, a leggere le mie righe. Una paura che pare non sfiorare alla lontana centinaia di nuovi, tanto convinti quanto inutili scribacchini dell’ultimo minuto. Tuffatori nel vuoto.

E’ il desiderio bruciante di sperare di saper ancora trasmettere la visione d’insieme, il contorno, i particolari, le sfumature che renderanno di un pezzo di carta una emozione sincera. E non una pezza da culo. E’ la consapevolezza di aver inteso che ciò che conta, nell’immergersi nell’altrui lavoro, di ieri così come di venti o quaranta anni fa, è soprattutto il riuscire a rappresentare anche il momento storico, le vicissitudini sociali, le vicende umane che sono essenziali e si trasformano nel mistero dell’approfondire e sviscerare il significato di note che non riusciremo mai a trasmettere, ma solo, tutt’al più a stimolare nell’ascolto. Perché scrivere di musica resta sempre esattamente come parlare di sesso: difficile spiegarlo se non entrano in funzione i sensi.

E così, se fossimo qua in un convegno, a parlare di approccio alla scrittura musicale, “On writing”, come ebbe a raccontare Stephen King in un suo libro, suggerirei di smettere di credersi un critico solo perché in fondo a un elenco di pezzi con qualche avventato o scopiazzato o personale parere appare il tuo nome. Smetterei di recensire senza prima aver letto libri fondamentali – per chi non può, per forza di cose aver vissuto i decenni trascorsi – che raccontano cosa abbia rappresentato la musica pop e rock per la società e per l’evoluzione delle espressioni giovanili; che non significano gli anni ottanta, per intendersi. Ma venti o trenta ancor prima. Mi getterei a scoprire la Storia di generazioni non del tutto simili alla nostra, anzi! Eviterei di parlare di periferie sconosciute e di disagi mai provati ma solo sentiti citare dall’alto del mio attico. Cercherei, in primo luogo, di capire se io per primo ho realmente capito quello che voglio esprimere. E, sopra ogni cosa, terrei un profilo basso. Bassissimo. Perché se la cuccia del mio inscindibile compare Beppe ha avuto il suo senso in quel tempo e se per me – che da caporedattore l’ho indirizzata e sfruttata chiedendo spesso più di quello che avrebbe l’uomo voluto prepararmi – ha fatto più del suo dovere, non è detto che lo possa fare per le centinaia di superflui cagnolini al seguito. Non so se la metafora vi sia chiara.

E perché, infine, non sopporto più che al mondo ottuso del giornalismo musicale manchi un elemento essenziale, quello che io personalmente credo non solo di aver afferrato, ma – e perdonatemi la gratificazione auto concessa – di aver avuto ed avere ancora oggi come faro guida: l’ironia, la dissacrazione, lo scherzo. Perché prendersi sul serio parlando di intrattenimento è quanto di più imbecille ci possa essere sulla Terra e di Re Censori assolutamente privi del senso dell’ironia ne sono piene le redazioni e i borderò dei collaboratori. Oltre che il web, ahimè. Perché non si è un buon scribacchino pop solo perché si ha denari e passione sufficienti a riempire gli scaffali della biblioteca di casa di ignoti pezzi di vinile con un esplicito desiderio di masturbazione, così come non lo si sarà mai se non si avrà il coraggio di cassare – ma a ragion veduta! – e dimostrare, giustificare… Perché per spiegare agli altri, ahimè, è necessario conoscere la consecutio temporum, l’italiano e l’inglese ed aver inteso che è molto più difficile essere semplici e personali che incomprensibili e ladri. E perché il proprio nome, in fondo a un solo pezzo scritto male e pensato peggio è un marchio ben più pesante di qualsiasi indovinata paginata di battute.

Perché scrivere non è un esercizio teso a sfoggiare nozioni e muscoli, non serve più. Un tempo, forse, scrivere era anche più facile: chi rubava dai giornali anglosassoni (che si faceva arrivare dalla libreria di fiducia) poteva esibire notizie e novità che altri dovevano attendere settimane per ottenere. Un tempo i quotidiani non avrebbero mai pubblicato una notizia di musica; oggi fanno paginate, magari scorrette, ma paginate. Un tempo scrivere un ottanta per cento di nozioni era quasi corretto, tanta era la fame di conoscenza. Oggi non hai più senso elencare decine di nomi, precedenti, formazioni, brani, minuzie da microscopio: c’è il web che, ben consultato e selezionato, ti permette di sapere tutto di tutti. E forse anche di più. Scrivere non è neppure mettere in mostra mille minuscole nozioni per fare bella figura, non è spaventare il lettore con un vomito verde di bile di provenienza ignota. Scrivere non è giudicare, censire, cassare. Scrivere, per me almeno, è semplicemente stimolare, stuzzicare, cercare di toccare quel nervo esposto il cui riflesso condizionato aziona il personale desiderio di saperne di più. Scrivere è descrivere. E’ amare un percorso che ti porta lontano, spesso molto più lontano di dove volevi arrivare in origine per trovare solo laggiù un elemento, uno spunto, un neo che tu stesso non conoscevi prima di metterti a sedere davanti a una tastiera e che ti ha condotto a una riflessione così ampia… da aver convinto persino te stesso.

No, scrivere non può essere un elenco di domande sempre uguali a se stesse che non possono che condurre a risposte sempre uguali alle precedenti. Scrivere non è elencare e non è saltare un fosso sempre più largo. Il fossato che divide chi legge da chi ha smesso di farlo per mettersi a fare a gara con chi condivide la stessa passione. Scrivere è essere, sopra ogni cosa, se stessi. Uguali agli stessi che siamo quando entriamo in un bar con un amico o guidiamo ascoltando un disco che amiamo. E quelle emozioni, quelle sensazioni sono quelle che vorremmo saper trasmettere per portare dalla nostra parte chi, forse, non ci penserà davvero mai, ma magari ci rispetterà per aver rispettato la sua opinione. E quando non lo abbiamo fatto è stato detto e scritto con tale ironia, posto con tale delicatezza che non è stato colto. Perché non dobbiamo mai dimenticarci che la nostra cultura non è anglosassone, noi siamo degli indigeni colonizzati le cui radici stanno tutte nella canzone napoletana e nel bel canto all’italiana. Per restare sul leggero. Altrimenti nei nostri grandi compositori classici ed operistici. Il rock and roll, per noi, è come il Big Mac: cultura aliena. Noi siamo la pastasciutta.

UN DISEGNO DI MARCO CINELLO

E le radici non si cambiano, si accettano, si inglobano, si mescolano, ma non si possono far proprie; qualsiasi nostro tentativo sarà uno scimmiottamento mal riuscito, un verbo inglese fuori posto, un atteggiamento già visto, uno scritto già letto. E quello che non vogliamo capire, un po’ come i personaggi di un qualche film di fantascienza che rifiutano la verità, è che la nostra musichetta, quella che rifuggiamo con sdegno sta alla loro con una proporzione diretta e il conseguente sviluppo logico non potrà che essere da noi accettato se non sotto una visione distorta dove, credendo di fuggire la musica da campagnoli cadiamo dentro un’altra ben peggiore con l’impressione che sia anni luce più acuta. Ma è solo diversa. Ecco perché resta essenziale calarsi dentro una mentalità che non ci appartiene, per capire le radici di una cosa che amiamo e adoriamo ma di cui non riusciamo a definire i contorni. E così accade che qualcuno si attacchi a un’etichetta (…non le sopporto più!) credendo di assaporare… un rock di classe, che definisce… che so… Class Metal… e che poi altro non è che semplice pop da classifica, ben confezionato. Normale per loro, alieno per noi. Una cosa che, solo fosse cantata in italiano, lo farebbe stare a letto con febbre alta per settimane. No, scrivere non è nascondersi dietro un’etichetta, una definizione che può, comprendo, aiutare, ma non può divenire uno steccato dietro cui barricarsi. Scrivere è parlare. Parlare con un amico che non tradiresti mai. Scrivere è lasciare libere di correre sulle ali della fantasia le proprie mani. E la fantasia che alberga in ognuno di noi non può essere delimitata dai solchi di un disco. Di nero vinile o di luccicante plastichetta chiara.

No, sinceramente non saprei da quale parte dare suggerimenti. Tanti anni fa tutto era diverso, tranne la scarsa tendenza a pagare da parte degli editori; solo quella è rimasta identica! Una cosa per certa: non crederei mai di saper scrivere solo perché qualcuno ha deciso di riempire una pagina a basso costo con una massa di parole tenute insieme da una firma in calce. Né penserei di saperlo fare solo mettendomi in competizione con quello della pagina a fianco. O del prossimo sito. E non mi metterei mai in coda davanti a un botteghino per dire : “Sono… c’è un biglietto stampa a nome mio?”

Non amo Mtv. Non mi piaceva prima quando diffondeva giovanilisti, superficiali video per giovani privi di dignità musicale, non mi piace oggi che si sta mutando in una rete che di musicale ha solo il marchio e che programma serial e format statunitensi che faranno marcire ancor di più i neuroni residui dei ragazzini locali senza fargli imparare una parola in più di inglese. Però, ogni tanto, facendo zapping, casco dentro a qualcosa che mi piace davvero e che, conseguentemente, mi fa domandare come possa interessare il target di riferimento dell’emittente. Ma non sono problemi miei. “Woodstock Now & Then” mi ha catturato, qualche sabato fa, per contenuti, ricerca e sviluppo di un discorso che pareva dimenticato e sepolto oltre quarant’anni fa. Ed ho apprezzato e seguito con attenzione l’istinto giornalistico con cui si è saputo analizzare un fenomeno che ha condizionato intere generazioni ben al di là dei contenuti musicali. Ecco, sono quelli i casi in cui faccio tanto di cappello a chi riesce a far sentire ancora vive emozioni e speranze sfiorando soltanto il versante musicale. Eccellente! Perché se è normale che un ragazzino dell’ultima generazione non abbia la più lontana illuminazione della portata sociale di un simile evento – una Supernova che si schianta contro il mondo producendo cambiamenti radicali nelle società del Globo – e se è comprensibile che chi guardasse oggi quelle immagini si soffermerebbe solo sull’aspetto musicale senza capire che quello ne fu solo la causa scatenante, ma un effetto secondario, in fondo, mi domando quanti miei coetanei abbiano avuto l’occasione di capitare per caso su quel programma e lo abbiano scelto potendolo apprezzare. Pochi, temo. A me, al di là dell’invidia fisica nei confronti di chi ha avuto mezzi e possibilità di andare a ricercarsi i testimoni dell’epoca, agenti di sicurezza, contadini, appassionati, artisti, promoter e tecnici, la visione ha suscitato una serie di riflessioni sulla nostra comune passione dello scrivere e dello scrivere di musica, che, per caso, ho avuto modo di approfondire con qualche amico, proprio questa estate.

Ed ho scoperto che quel brodo primordiale di sensazioni, quel vomito di pensieri che ho malamente accumulato qua sopra sono la mia confusa visione di un’Arte difficile, che non si improvvisa, che nasce spontaneamente e che non si persegue per emulazione. Che si fa sopra ogni cosa per se stessi con la segreta speranza che qualcuno l’apprezzi e che ti lascerà sempre addosso quel senso di incompiuto, di incompreso che ti spingerà, fino alla fine, a cercare di migliorarti, in una lotta con te stesso e con il tuo cervello, con il tuo cuore e con quello che ti batte dentro senza avere mai la certezza di essere stato così bravo da averlo saputo spiegare anche agli altri.

Perché, come ho già detto, scrivere è condivisione, non una lotta personale con la pagina successiva o una gara con se stessi a pubblicare sempre di più, quantitativamente sempre di più. E scrivere bene in modo intelligente resta una delle cose più difficili da realizzare!

Ah! Qualcuno si domanderà chi fosse l’altro che aveva un cuccia tutta sua un tempo, dato che non l’ho mai nominato. Secondo voi? 😉

Giancarlo Trombetti